照片为我国某大城市举办招商引资大会。 本公司资料照片

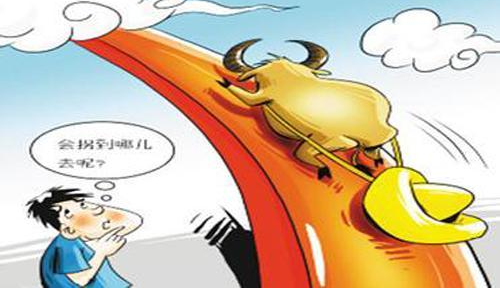

据第一财经日报报道,在全民招商浪潮中,多次摊派的引资任务激发了基层官员的“创造力”,部分地区形成了“外资购买”产业链。

记者了解到,东部某省城市近年来上演过“外资”每百万美元售价17万元的戏装。 与中介合谋注册“外资企业”转一圈钱空,地方业绩辉煌,中介可以赚钱,但剩下的就是财政烂账。

中介商“空向外资的转换”

九三学社中央经济委员会副主任横震近日就完成的外资利用情况调查与记者进行了交流,明确了东部某省城市令人瞠目的事实。

根据媒体公开资料,2009~年该市实际利用外资分别为5.47亿美元、10.5亿美元、16.10亿美元,比去年同期增长35.1%、92.2%、54.1%,连续3年居全省第一位 年外资实际利用率增长30.9%,居全省第二位,虽然未实现“4连冠”的年初目标,但总量仍居地区首位。

但是,根据横震的调查,该市的数据是掺水的数据。 这几年,该市各县区乡镇花钱“购买外资”。 行情是每百万美元“外资”17万元。

具体来说,通过广东一带专门从事外资买卖的中介机构,借用香港和台湾地区人士的身份证件在外资企业注册。 企业成立后,从国外汇出美元,并以购买设备等名义,将钱汇入“中介”指定的账户。 作为回报,每“投资”一定量的美元,中介商就会得到相应的地方财政奖励。

但实际上,这些公司完全是虚构的,遇到检测时,找经营范围相似的公司,戴上铜牌来应对。

据当地政府网站介绍,去年在该市各县(区)注册的外资实际入账超过2亿美元。 但是,有横震实地调查的县的情况是,去年县给各乡镇安排了2000万美元的外资收款任务,但乡镇去年一个外资项目也没有引进,全县共计不到3000万美元,完成率不到15%,剩下的都是交钱买的。

“外资买卖”在各地盛行[/s2/]

一家不愿透露姓名的香港公司也向记者讲述了“买外资”产业链的内幕。 这家公司的房子原来自内地,从事外贸领域20多年,投资的产业分布很多,对相关细节很了解。

这家公司称,各地政府对外招商引资压力很大,为了完成任务,几乎不择手段。 于是,相应的“市场服务”应运而生,一点点的机构专门提供外资注册,从地方政府收取费用。 近年来,地方政府“买外资”的综合价格水涨船高,当时每百万美元注册资本为4万~6万元,而现在许多地方每百万美元注册资本达到30万~40万元。

据他所说,很多地方都这样做。 从发达的长江三角洲地区到落后的中西部地区。 从事该领域的中介机构也多种多样,一是中小企业、担保企业等边缘金融机构,利用自有闲置资金完成虚假资金的提供、周转。

浙江省某县级市此前的政协提案也表达了当地对外资问题的痛苦心情。 根据这项建议,对官员的外资审查将迫使当地在工业土地转让上与“外资”合作的任务,作为土地摘录的前置条件。

根据建议,该市乡镇和开发区工业用地出让基本形成了亩产10万~20万美元外资配套的规则。 因此,市内公司购买土地必须先去海外注册企业,然后通过地下资金庄将境内人民币兑换成境外外币转账,成为外资的引进,“劳动者损害财产”。 据估计,该市的“假外资”占一半以上,相信全国各地的情况也差不多。

标题:“地方政府花钱“买外资””

地址:http://www.s-erp.net//sdcj/1778.html